初代から数えて半世紀。

長年にわたって鮭を切り、

食し、ときに塩を振り、

食し、たまに猫を撫で、

そして鮭を愛してきた男。

そのこだわりは鮭の質、味、鮮度、さらには

鮭を取り巻く自然環境にまでいたる。

周囲からは「鮭仙人」と呼ばれているが、

本人に仙人たる自覚はない。

よい鮭を見極める鮭美眼を持ち、

鮭の目利きにはいっとう厳しいが

猫にはでろでろに甘い。

やはり本人に自覚はない。

鮭をこよなく愛し、猫も愛し、

そして鮭に愛された男である。

鮭といえば

鮭といえば

ベニやわな。

紅鮭こそ、老成円熟たる鮭仙人が「鮭本来の味を堪能するならこれじゃ!」と数ある鮭の中から選び抜いた鮭である。紅鮭は脂のりがよくても脂質はさっぱりといさぎよい。ぎゅっと締まった身質と身を噛んだ瞬間じゅわっと広がる鮭の濃い香りとうま味が特徴で、他に類を見ないコク深い味わいから鮭の最高級品としても名高い。

また、紅鮭は養殖技術が難しく、市場に出回るもののほとんどが天然物である。ゆえに紅鮭は鮭の総漁獲量の中でもたったの4%と少なく、希少価値も高い。

さらには身に含まれるアスタキサンチンも白鮭の約5倍と鮭界随一。アスタキサンチンには抗酸化作用があり、健康面にも期待が持てる。アスタキサンチンはエサの甲殻類から由来しているのだが、そもそもオキアミなどの甲殻類をもりもり食べて育つことを考えれば、紅鮭がおいしいのは当然至極のことと言えよう。

ちなみに、一般には「紅鮭は紅(あか)いほどうまい」というが、鮭仙人は「いや、紅すぎんのが一番うまい」と唸る。実はたっぷりと脂ののった、ちょっと白っぽくてテリテリした「紅すぎない紅鮭」こそが至高の紅鮭なのだ。ぜひ覚えておいてほしい。

ベニのええのを

ベニのええのを

仕入れよう思ったら、

ロシアやわね。

鮭仙人は産地にもこだわる。

それはひとえに鮭愛の追求にほかならない。

鮭仙人が紅鮭を仕入れる先は、北海道からオホーツク海を北上してすぐそこ、ロシアはカムチャッカ半島の南端、オゼルナヤ川。オゼルナヤの源流にはアジア最大の紅鮭の産卵場、クリル湖があり、オゼルナヤ川とクリル湖は世界有数の天然鮭の宝庫だ。この一帯のベニザケ漁は水揚げから加工までがすこぶる早く、ゆえに抜群の鮮度感を誇る。

また、オゼルナヤ川は自然保護特区として資源量の管理を徹底しており、オゼルナヤ川ベニザケ漁は水産資源や環境に配慮し適切に管理された持続可能な漁業としてMSC認証を獲得している。

質も良く、鮮度も良く、自然環境にも配慮した紅鮭。さらには味までも国産鮭に勝るとも劣らないうまさ。これこそが長年にわたり鮭愛を貫いてきた男が選ぶ、最高峰の鮭である。

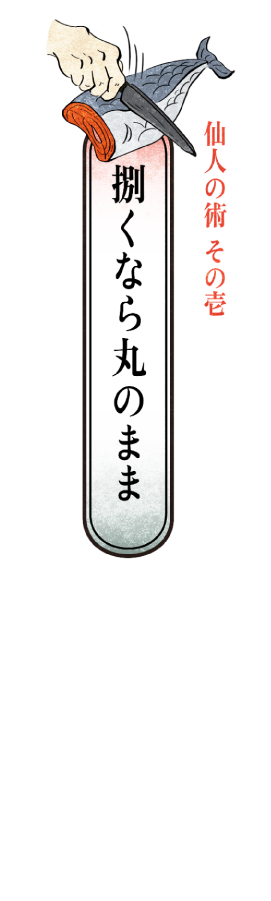

鮭は骨のまわりの身が

一番うまいんよ。

一般的には「フィーレ」と呼ばれる三枚おろしの状態で輸入されることが多い鮭。しかしそれでは身が水っぽくなり、味も鮮度も落ちてしまう。ゆえに鮭仙人は「ドレス」と呼ばれる頭とエラと内臓を取り除いた丸一本のものを仕入れ、仙人自ら捌くのだ。

まずはうろこを掻く。鮭のうろこは食べられるが、時間が経つと臭みの原因になってしまう上、身にぺたぺた張り付いては美しくない。ここではあえてうろこを落とし、同時に臭みやぬめり、そして調理時のストレスまで綺麗さっぱり落としてしまう。

次に身を二枚におろす。あえて二枚なのは、片身は骨付きのまま切り身にするためだ。鮭仙人曰く、「骨まわりの身が一番うまい」。焼くと骨の髄液がうま味となって身に染みわたり、絶品なのだという。鮭のつつましやかだが最もおいしく、最も愛すべき希少な肉を味わってほしいという想いから、あえて骨を残しているのだ。

身に残った内臓や内膜、打ち身の痕は、この段階で丁寧に除去する。まるでダイヤモンドの原石を研磨するかのごとく、鮭の身を磨き上げていくのである。

SCROLL

手間かけるんや、

当たり前やけんのう。

おろした身を切り身にしていく。厚さに決まりはないが、鮭のうまみをダイレクトに感じる“おいしい厚み”に切るのがミソだ。体高や身の厚みを見ながら、鮭仙人熟練の技で、贅沢に、大胆に手切りしていく。

次に、一切れ一切れ、骨の中にある血塊を取り除く。これがちまちまと大変面倒くさい。大変面倒くさいが、万事大切なことほど面倒くさいものであり、面倒くさいからこそ大切なのである。血は臭みの元。耐えて面倒をみてやるのが鮭仙人の愛だ。

仙人の術は、付け加えるのではなく取り除くことで素材そのまま、ありのままのおいしさを際立たせる。そのために手間をかけるのは、鮭仙人にとってはもはや息をするより当然のことなのだ。

血を完璧に取り除いた後は、海水ほどの濃度の塩水で身に残るぬめりやうろこを綺麗に落とす。これで身の外側の磨きは完了だ。

SCROLL

高い塩がええというのでは

ないんやけど、

これが一番うまい。

しようがないね。

たかが塩、されど塩。引き算を基本とする仙人の術では、加えるものは慎重に選ばなければならない。鮭仙人が試行錯誤の末辿り着きたるは、伊太利亜の岩塩。天然由来でうま味、塩味、甘味のバランスがよく、紅鮭本来のおいしさを最大限まで引き上げる名脇役である。

塩は仙人自ら手振りする。この塩加減も職人の技だ。塩を振った後は6時間ほどかけて岩塩の旨味をじっくりと染み込ませ、かわりに身の中の余計な臭みと水分を外に出す。

出てきたドリップをしっかりと拭き取り、これで身の内側の磨きも完了だ。ぴかぴかに磨き上げた切り身を機械でパッキングし、急速冷凍でぱきっとうま味を閉じ込める。

かくして鮭仙人の紅鮭は完成するのである。

SCROLL

鮭仙人が丹念に磨き上げた

「本来のおいしさ」を味わう至極の紅鮭。

部位、塩加減、身の厚みによって、

楽しみ方もそれぞれに。

商品一覧

最もスタンダードな塩鮭。

塩加減を柔らかくしているため、塩焼きやホイル焼きはもちろん、身が締まりすぎず煮物にも最適だ。

紅鮭本来のうま味を存分に味わえるよう、贅沢な厚みに手切りした。

とくとご賞味あれ。

より塩焼きに適した塩加減に。

塩を効かせることで、焼くと脂と相まって泡が噴き出し照りがでる。そのままはもちろん、醬油を少し垂らすと風味が乗って抜群にうまい。これぞ本来の「塩鮭」だ。

古来より日本で愛でられてきた紅鮭の伝統的調理法。

たっぷりの塩で鮭を挟んで水分を抜き、うま味を凝縮させる。干物に近い伝統食であるが、その辛さに驚き、虜になる。身を焼きほぐし、ほかほかの白飯にのせお茶漬けですする。ああ、うまい。

鮭の最もうまい部位とも言われるカマ。

鮭仙人が扱う紅鮭の中でも大型個体からしか取れない希少な部位だ。いわずもがな、紅鮭の味の濃さ・脂の乗りは最上である。素直に焼いて食うべし。